大変申し訳ございませんが、担当弁護士の予定が一杯のため、現在、労働災害のご相談はお受けすることができません。

ご相談にお越しいただきやすいよう、事務所はどこも駅の近くに設けています。東京駅の近くにも事務所があり、詳細はこちらからご覧いただくことができます。

労災による負傷や死亡が事故によって生じた場合、一般的には、「業務遂行性」と「業務起因性」の2つの要件が必要と言われています。

「業務遂行性」とは、事故が業務中に起こったかどうか、というものになります。

業務とは全く関係なく私的な状況で生じた事故は、当然のことながら労災と認定されません。

「業務遂行性」については、業務中であった場合は当然のこと、始業前や休憩中などに社内で事故が起きた場合、出張の移動中や宿泊場所で事故が起きた場合、事業に密接に関連した歓送迎会や運動会で事故が起きた場合にも認められることがあります。

「業務起因性」とは、「業務遂行性」が認められることを前提に、労災事故が、事業主の支配や管理下にあることによる危険が現実化したものかどうか、というものになります。

判例では、出張先のホテルで酔って階段から転落した事故で業務起因性が認められた事案があります。

パワハラや長時間労働によって、うつ病や適応障害等の精神障害が発生した場合の労災認定の要件は以下のとおりです。

①認定基準の対象となる精神障害を発病していること

②認定基準の対象となる精神障害の発病前おおむね6か月の間に、業務による強い心理的負荷が認められること

③業務以外の心理的負荷や個体側要因により発病したとは認められないこと

詳細については、厚生労働省のパンフレットが参考になります。

参考リンク:厚生労働省・精神障害の労災補償について

脳梗塞などの脳血管疾患、心筋梗塞などの心疾患が生じた場合、以下のいずれかが認められる場合は、通常、労災として認定されることになります。

①発症前1か月間におおむね100時間または発症前2か月間ないし6か月間にわたって、1か月当たりおおむね80時間を超える時間外労働が認められる

②発症直線から前日までの間に特に過度の長時間労働が認められる、または、発症前おおむね1週間継続して深夜時間帯に及ぶ時間外労働を行うなど過度の長時間労働が認められる

③極度の緊張、興奮、恐怖、驚愕等の強度の精神的負荷を引き起こす事態、急激で著しい身体的負荷を強いられる事態、急激で著しい作業環境の変化が認められる

参考リンク:厚生労働省・脳・心臓疾患の労災補償について

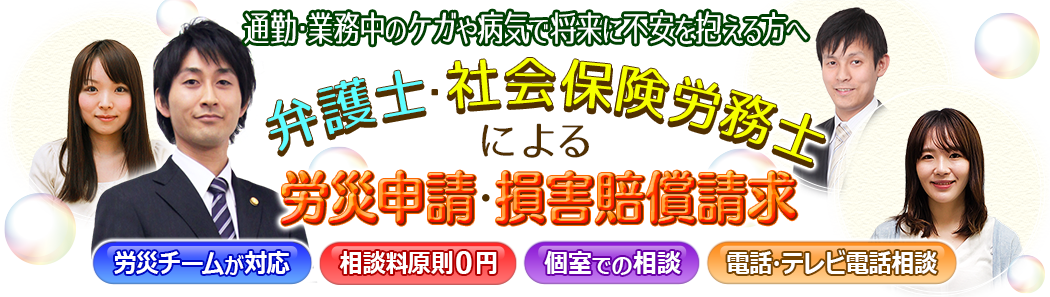

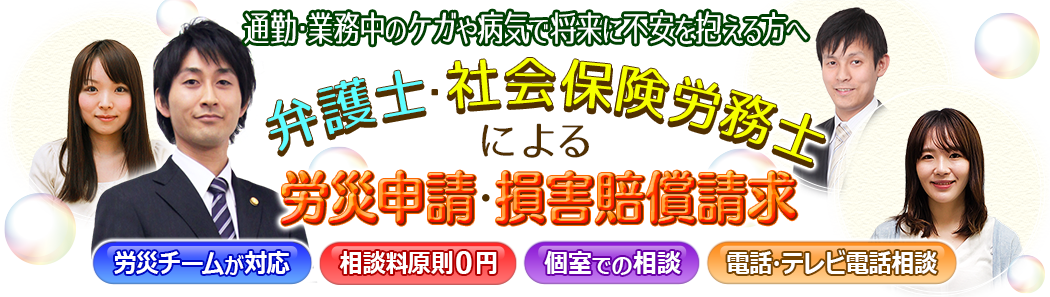

弁護士法人心は、労災担当チームをもうけ、労災事案を集中的に取り扱う体制を整えており、多くの知識、経験、ノウハウを蓄積しております。

労災でお困りの方は、弁護士法人心までご相談ください。

労災が発生した場合は、すぐに会社に報告しましょう。

また、他人の行為によってケガをしたような場合には、客観的な記録を残すためにも、警察への届出も行ってください。

会社への報告や警察への届出が遅れたり、行わなかったりすると、後日、労災の発生そのものを証明できなくなるケースもあるため注意が必要です。

労災によってケガをしている場合には、必ず病院で受診してください。

受診するときは、カルテに残してもらえるよう労災が発生した時の状況等も説明するようにしましょう。

労働者が死亡したり、休業を必要としたりするような重大な労災事故が発生した場合、通常は、会社が労働基準監督署に労災の届出を行います。

もし、会社が届出を行ってくれない場合には、被害者自らが届け出ることもできるので、早めに労働基準監督署に相談しましょう。

労災によるケガの治療を受けたり休業したりした場合、労働基準監督署に申請することによって、療養や休業に関する給付を受けることができます。

労災保険から支給される主な給付には、①労災によってケガをしたり病気にかかったりして治療を受けたときに支給される療養(補償)給付、②労災によるケガや病気の療養のために働くことができず、賃金を受けられなかったときに支給される休業(補償)給付、③労災でのケガによって後遺障害が生じた場合に支給される障害(補償)給付、④労災によって労働者が亡くなったときに支給される遺族(補償)年金等があります。

申請のために必要な書類は厚生労働省のホームページからダウンロードすることができます。

なお、申請のための書類は、業務災害と通勤災害とで異なるので注意してください。

2で述べたとおり、重大な事故の時には、会社が労災申請を行うことが多いですが、事故の発生状況について、稀に、会社への責任追及を恐れて、労働者に責任があるかのように記載されるケースもあるため、記載されている内容に事実と異なる点がないか確認するようにしましょう。

また、労災の申請には時効があるため(療養(補償)給付は治療費を支出した日の翌日から2年、休業(補償)給付は休業した日の翌日から2年、障害(補償)給付は症状固定した日の翌日から5年、遺族(補償)年金は被災者が亡くなった翌日から5年等)、期間内に申請を行うようにしましょう。

労災にあった場合、会社や労働基準監督署への対応、申請できる給付の内容や手続きなど、分からないことが多いと思います。

弁護士法人心は、労災担当チームが労災事件を集中的に扱っており、多くの経験、知識、ノウハウを蓄積しています。

労災でお困りの方は、ぜひ弁護士法人心までご相談ください。

まだ会社が労災の手続きをしてくれない理由を知らされておらず、会社との話し合いが可能であれば、まずは、会社に率直に、労災申請の手続きをしてくれない理由を聞いてみましょう。

その理由が分からなければ、我々弁護士も具体的なアドバイスができかねます。

労災が、一定期間内に複数発生している場合には、会社に調査が入る場合がありますし、一定規模以上の会社であれば、労災保険を何件か使うと、労災保険料が上がる場合があります。

そういった理由で、会社が労災を隠したいとう場合がありますが、労災隠しは立派な犯罪(労働安全衛生法100条1項、同法120条5号に該当する)ですので、労災隠しが行われようとしている場合には、労基署に相談することも視野に入れた方がいいでしょう。

労基署から指導等を行ってくれることが期待できます。

会社が労災について手続きをしてくれない場合とは、いろいろなケースがありますが、単に、労災申請をしたスタッフがいないなどの理由で、労災申請を担当してくれる担当者がいないレベルであれば、所轄の労働基準監督署に、労災の申請方法を問い合わせて自分で手続きすることは可能です。

事業主の証明印がいる場合には、会社にお願いすれば、問題なく証明印を押印してくれると思います。

会社が労災隠しをしたい場合など、会社が何も労災の手続きに協力してくれない場合にも、まずは、所轄の労働基準監督署へのご相談をおすすめします。

労災の申請は、会社の協力がなければできないわけではなく、被災労働者本人やその遺族であれば、とりあえず申請できます。

会社の事業主の証明印についても、とりあえずなしで提出しれば、受理してもらえます。

あとは、労働基準監督署が職権で、労災があったのかの調査をしてくれるのです。

労災事故発生から、裁判(この記事では、「訴訟」とも表現します。)になるまでには、さまざまな過程を経ます。

労災事故が起きてからいきなり、訴訟を提起することは特別な事情がない限り、まずありません。

通常は、以下の経過をたどることとなります。

ア ①~③まで

①労災事故発生~③完治したり症状固定になるまでには、数か月~半年、なかには1年ないしは傷害の内容によっては1年以上かかる場合もあります。

イ ④~⑤

④後遺障害申請~⑤後遺障害の等級認定結果の確定についても、後遺障害申請の準備に約1~2か月、申請してから後遺障害等級の結果が返ってくるまでに申請から約2~3か月(調査の状況によってはもっとかかる場合も少なくありません。)かかります。

初回の結果が妥当でない場合には、不服申し立て手続きを検討することになりますが、その場合、さらに数か月~1年以上かかる場合もございます。

ウ ⑥~⑦

⑥損害額算定~⑦示談交渉までの期間は、最低でも1~2か月かかりますし、損害額が大きい場合には、もっとかかる場合も多くなってきます。

労災事件で裁判になった場合、裁判がすべて終了するまでにかかる期間は、少なくとも1年程度はかかると考えておく必要があります。

もちろん、1年以上、なかには2年以上かかるケースも存在します。

すべては、争点の多さや、主張や反論の内容や回数に左右されます。

あとは、カルテ翻訳や、医師の意見書作成に時間を要する場合もあります。

ア 訴状提出~第1回裁判期日

裁判は、被害者である原告が損害賠償額を被告に請求する内容を記載した訴状を裁判所に提出することで開始します。

訴状提出から第1回目の裁判期日が開催されるまでに、おおむね1~2か月かかります。

イ 第2回目以降の裁判期日

裁判期日と裁判期日の間隔は約5週間~8週間です。

裁判期日は、争点が少ない場合でも最低3~4回、争点が多いケースなどは、10回以上開催されることもあります。

ウ 和解について

双方の主張反論が出尽くしたところで、裁判所から和解に応じられるかの話があります。

双方とも和解に応じられる準備があれば、裁判所から和解案を提案してもらいます。

エ 尋問

そもそも和解に応じられなかったり、和解案を提示してもらっても、どちらかの当事者ないし双方の当事者がその和解案では到底和解に応じられないということになれば、尋問期日が開催され、尋問が実施されます。

オ 和解ないし判決

尋問ののちに、再度和解案が提案されるここともあれば、そのまま判決へと進む場合かあります。

裁判は、和解がまとまったり、判決言い渡しによって終了します。

なお、第1審の裁判でおわらないケースもあり、第2審へ続いていくこともあります。

通勤途中での負傷、疾病、障害及び死亡(これらを「通勤災害」といいます。)については、労災保険給付を受けることができます(労災保険法7条1項2号)。

労災保険給付の種類や金額については、業務中の災害(業務災害)の場合とほとんど変わりません。

もっとも、業務災害では、療養補償給付、休業補償給付などと「補償」という文言が付きますが、通勤災害の場合には、補償という文言はつかず、療養給付、休業給付などと言われます。

通勤途中(帰宅途中も含みます。)に交通事故に遭われた方は、相手方が自賠責保険に加入していれば、自賠責保険を使うことができます。

自賠責保険は、傷害部分については、上限が120万円(過失減額がない場合)と決まっておりますので、治療費が高額になる場合は、治療費だけで自賠責保険の枠を使ってしまい、自賠責保険からは慰謝料をもらうことができないということもあり得ます。

このような場合には、労災を使用して、治療費は労災で払っておいてもらって、別で、自賠責保険金を請求して慰謝料を支払ってもらう方法もありますが、この点に関しては、相手方に任意保険が付保されている場合は、自賠責保険で全て賄う必要もありませんので、詳細は弁護士までご相談ください。

労災保険が使用できる場合には、健康保険は使うことができませんので、注意が必要です。

被害者側(ないし被災労働者側)にも過失が7割以上認められる場合には、自賠責保険金が2~5割減額されます。

しかし、労災保険給付は自賠責保険金のような過失による減額はありません。

労災保険給付は、慰謝料は支給されませんので、慰謝料については、別途、自賠責保険会社や任意保険会社などの相手方に請求していく必要があります。

後遺症が残ってしまった場合には、後遺障害申請を検討する必要があります。

後遺障害申請については、自賠責でも労災でもどちらでも行うことができます。

どちらか片方だけでも、同時にでも、どちらを先に申請するかも自由です。

両方申請すれば、2つとも等級が認定されれば、その分賠償金が増えるのではないか?とお考えになる方もいるかもしれませんが、損益相殺が行われるため、基本的には二重取りはできないことになっております(労災の特別支給金については、損益相殺の対象外です。)。

2つとも等級が認定された場合で労災と自賠責とで異なる等級が認定された場合、保険会社から自賠責の等級評価でしか対応してもらえないことも多いため、注意が必要です。

通勤災害については、交通事故に絡むケースが多いので、ご相談は、交通事故に強い弁護士がいる当法人までお気軽にご相談ください。

相談料、着手金、成功報酬金、実費、出張費・出廷費・日当などがございます。

以下、説明していきます。

※時間制報酬(タイムチャージ)方式についてはここでは割愛させていただきます。

労災について、弁護士に相談する際は、原則として法律相談料がかかります。

もっとも、最近は、初回相談は無料としている法律事務所もあります。

法律相談料の相場は、30分5000円(税別)です。

着手金とは、弁護士へ事件解決を依頼する契約をした場合に発生する費用です。

着手金は、事件解決の成功、不成功にかかわらず発生する費用ですので、事件解決の途中で弁護士との委任契約を解除した場合でも原則として返金されないものです。

着手金は、請求金額に応じて定められている場合が多く、例えば、請求金額が300万円以下の場合は、請求金額の8%(税別)が相場です。

300万円超の場合は、5%+9万円(税別)が相場です。

着手金については、無料としている法律事務所もありますが、その分、成功報酬金が高く設定されている場合もありますので、着手金無料だからといって必ずしも良心的な法律事務所であるとは限りません。

成功報酬金は、最終的に獲得した金額(経済的利益)に応じて発生する費用です。

通常は、獲得金額の〇%などと設定されています。

例えば、獲得金額が300万円以下の場合は、獲得金額の16%(税別)が相場です。

300万円超の場合は、獲得金額の10%+18万円(税別)が相場です。

実費は、郵送代、コピー代などが考えられます。

裁判(訴訟提起)をする場合には、訴訟提起手数料として訴える金額に応じて収入印紙代もかかります。

数千円~数万円で普通は済みますが、訴訟で請求していく金額が多ければ多いほど、収入印紙代の金額も何十万円とあがっていきます。

弁護士がどこかへ出張する場合には基本的には、出張費用がかかります。

裁判へ出廷するときは、出廷費用が発生します。

もっとも、最近は、WEB裁判も普及してきたため、WEB裁判が利用される場合は、出廷費用は発生しません。

弁護士が、数時間単位で移動する場合には日当というものが発生します。

おおよその目安として、弁護士の移動時間30分につき5000円程度が相場です。

当法人では、ご相談の際に費用のご説明をさせていただきますが、ホームページにも費用体系を掲載しております。

費用のページは、こちらをご覧ください。

労災について弁護士に相談する場合、インターネット検索で、労災事件を扱っている弁護士事務所を探してみるのも一つの手です。

しかし、労災に強い弁護士が、必ずしもサイト上で、「労災に強い」「労災の経験が豊富だ」等と自己アピールをしているわけではありません。

そこで、下記のような探し方をご紹介いたします。

労災は、労災保険給付の申請があります。

これは、交通事故でいうと自賠責保険金請求と同じようなイメージです。

労災では慰謝料はもらえないのですが、書類を集めて、保険金支払機関に提出するという行為が似ているということです。

労災保険給付の申請は、療養費や休業補償などの保険金請求に関しては、交通事故の自賠責保険金では、傷害部分の自賠責保険金と同じイメージです。

障害(補償)等給付の請求手続きに関しては、交通事故における後遺障害認定申請手続きと類似しております。

また、労災では、使用者などに安全配慮義務違反が認められる場合には、損害賠償請求手続きをしていきますが、これは、交通事故における加害者に損害賠償請求をしていくことと同じ行為です。

損害賠償請求の示談交渉や訴訟では、当事者間の過失割合が争われますし、慰謝料の金額や後遺障害逸失利益の金額も争われます。

労災でも交通事故でも損害項目はほとんど同じですので、両者の示談交渉や訴訟手続きはかなり類似しているといえます。

以上ご説明してきましたように、労災は、交通事故と類似している部分が多いため、交通事故に強い弁護士を探すことが、労災に強い弁護士を探すことにもつながるといえます。

しかし中には、交通事故は扱っているが、労災は扱っていないという弁護士もいますので、交通事故の解決実績が豊富かつ労災事件も取り扱っているような弁護士事務所を探してみるとよいと思います。

当法人では、交通事故の解決実績が豊富です。

交通事故を担当する弁護士が、労災事件についても取り扱っております。

弁護士が取り扱う事件数としては、交通事故に比べると、労災事件の方が少ないとはいえ、年々労災事件を取り扱う件数も増えております。

交通事故における保険金請求や損害賠償請求の経験を活かして、労災事件についても取り扱って参りますので、労災にも強い弁護士をお探しの方は、ぜひ当法人までご相談ください。

療養(補償)給付や休業(補償)給付などの労災保険給付の申請は、ご自分でも申請可能ですが、弁護士に任せることも可能です。

弁護士に依頼すると、「労災が認定される見込みがあるのか、認定されたらどのくらいの金額が支払われるのかなどが分かる」「資料収集や手続きを弁護士に任せることができる」などのメリットがあります。

煩わしい手続きなども含めて弁護士に任せたいという方は、弁護士までお任せください。

弁護士法人心と同じグループである社会保険労務士心の社会保険労務士と連携することで、よりきめ細やかなサポートが可能です。

労災に遭われたことで、後遺症が残ってしまった場合には、後遺障害の申請をすることで、等級認定されれば障害(補償)年金や一時金を受け取ることができます。

認定される等級によって、会社への損害賠償金の項目の後遺障害慰謝料や後遺障害逸失利益の金額も違ってきます。

適切な等級が認定されないと、適切な損害賠償金を勝ちとることはできませんので注意が必要です。

適切な等級認定がなされなかった場合には、異議申し立ての検討が必要になってきます。

当法人では、これまでの後遺障害申請での知識・経験・ノウハウを生かして、労災の等級認定のサポートをさせていただくことができます。

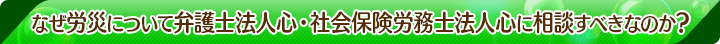

労災保険給付だけでは、慰謝料や後遺障害逸失利益の全額の給付を受けることができませんので、労災保険給付で賄われない部分については、会社へ損害賠償請求をしていく必要があります(会社に安全配慮義務違反が認められる場合)。

会社への損害賠償請求に関しては、交通事故の損害賠償請求事件と共通する部分も多いため、交通事故の損害賠償請求事件の処理件数が多い当法人の弁護士は労災の損害賠償請求事件についても慣れているといっても過言ではありません。

当法人は、東京都内の多くの場所に事務所があります。

ご自宅から近い場所の事務所をお選びいただきご相談いただけますので、東京の方にとってご相談いただきやすくなっております。

当法人の事務所の場所については、「お問合せ・アクセス・地図」のページにてご覧いただけます。

労災についての相談は、事務所でのご相談の他にも、お電話でもご相談いただくことができます。

労災で負ったケガ等で外出はなるべく控えたいという方や、自宅に居たまま相談したいという方にとってもご相談いただきやすい事務所です。

損害賠償請求事件は、依頼する弁護士によって、受け取ることができる賠償金の額がかなり変わってくる可能性があります。

お気軽に当法人の弁護士までご相談ください。

労災の不服申立ての種類には、「審査請求」「再審査請求」「不支給処分取消訴訟」の3つがあります。

労災について不服申立てをする際にはまず「審査請求」を行い、その結果にも不服がある場合に、他の手続きに進むことになります。

内容によっては、審査請求等によって結果が変わる可能性がありますので、労災保険給付に関する決定に不服がある場合には、まずは弁護士に相談して、不服申立てについて検討されることがおすすめです。

この記事では、この3つの不服申立ての概要や手続きなどについて解説していきます。

労災保険給付の請求に対して、労働基準監督署長(以下、「労基署長」といいます。)が支給または不支給の決定を行います。

その決定に対して、不服がある場合には、労働保険審査官に対して、審査請求の申立てを行うことができます。

審査請求は、原則として、処分があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内に文書または口頭で行う必要があります。

審査請求は、原則、労働保険審査官に直接するのですが、審査請求人の住所または居所を所轄する労基署長または原処分をした労基署長を経由して申し立てることも可能です。

参考リンク:厚生労働省・労災保険審査請求制度

前記した審査請求に対して、審査決定がなされ、その決定についてなお不服がある被災労働者やその遺族は、さらに行政機関に対して不服を申し立てる場合には、労働保険審査会に対して再審査請求の申立てをすることができます。

再審査請求は、必ず文書で行う必要があります。

口頭でも可能であった審査請求とは異なります。

再審査請求ができる期間は、労働保険審査官の審査決定を受けた日の翌日から起算して2か月以内です。

請求先は、労働保険審査会に直接行う方法、再審査請求人の住所または居所を所轄する労基署長または原処分をした労基署長を経由して申し立てることも可能ですし、決定をした審査官を経由して行うことも可能です。

その他にも、審査請求をした日の翌日から起算して3か月経過しても労働保険審査官による決定がないときは、決定を経ないで労働保険審査会に対して再審査請求の申立てをすることも可能です。

労働保険審査会は、両議院の同意を得て、厚生労働大臣が任命した9名の委員と事業主代表、労働者代表、それぞれ6名の参与で構成されています。

労災保険不支給決定に対して、すぐに裁判所に対して取消訴訟を提起できるわけではありません。

まずは、労災保険審査官への審査請求を行った上で、その結果に対して不服がある場合に初めて、処分をなした行政庁としての労基署長が所属する国を被告として処分取消訴訟を提起することができます(不服申立前置主義)。

労災に遭った労働者の方は、労災保険を利用したり、事業主に損害賠償請求を行ったりして、被った不利益に対する補償を求めることができます。

また、労災保険の利用や事業主への損害賠償請求にあたって、弁護士のサポートを受けることが可能です。

以下では、労災について弁護士にご依頼いただく際の、相談から解決までの簡単な流れをご紹介いたします。

労災が起きたら、まずは弁護士に相談してみてください。

労災事故の解決までの流れなどを聞くと、今後のイメージがしやすいと思います。

労災申請は、被災労働者が働いていた事業所の所在地を管轄する労働基準監督署に対して、必要書類を提出して行います。

会社によっては総務などの担当者が申請を代行してくれたりしますが、そもそも労災申請を歓迎してくれない会社なども少なからずあります。

被災労働者の方が「会社に申し訳ない」として、そもそも労災申請をしたくないといったご相談もございます。

何かお困りのことがございましたら、お気軽に当法人までご相談ください。

労災が認定されると、各給付金が支給されます。

休業(補償)等給付は、労災から100%支給されるものではなく、他に賠償義務者がいれば、その賠償義務者に請求して支払ってもらわなければ、満額の休業損害を受けることにはなりませんので注意が必要です。

労災が認定され、無事に各種の労災保険金を受給できたとしても、それだけで満足してはいけません。

なぜなら、労災保険金は、損害賠償金の一部にすぎないからです。

例えば、労災保険金の種類には、慰謝料は含まれていません。

損害賠償金の項目には、傷害(入通院)慰謝料や後遺障害慰謝料、死亡慰謝料、近親者慰謝料もありますが、これらの各種慰謝料は、労災保険金としては受け取ることはできないため、慰謝料を受け取るためには、会社に損害賠償請求をする必要があります。

また、逸失利益についても労災の障害(補償)等給付だけでは十分な賠償を受けたとはいえない場合が多いため、この部分についても、会社から賠償してもらう必要があります。

会社には、安全配慮義務違反等が認められなければ、慰謝料や逸失利益を賠償してもらうことは難しいのですが、後遺障害の程度が重ければ重いほど、慰謝料や逸失利益の金額は高額となるため、労災保険金の受給だけでは不十分といえます。

労災給付の手続きは書類の作成・収集等に手間と時間がかかりますし、会社への損害賠償請求には、さらに多くの労力・精神力が必要とされます。

労災に遭われた方がお一人で適切な手続き・請求を行うのは簡単なことではないかと思いますので、お困りの際は弁護士にご相談されることをおすすめします。

労災といっても、①労災保険給付の申請、②後遺障害が残ってしまった場合には後遺障害申請、③加害者がいる場合には加害者に対する損害賠償請求、④使用者に安全配慮義務違反がある場合には使用者に対する損害賠償請求など、様々な場面が存在します。

そのすべての場面において、的確な検討ないし判断ができるのは、日頃から労災に関する事案を扱っている弁護士であると思います。

労災保険給付申請に対して、支給又は不支給の決定がされます。

その決定に対して、不服がある場合には、審査請求等の不服申立てを検討する必要があります。

その際、慣れない手続きをご自分でしていくことはなかなか大変ですので、慣れている弁護士にご相談されることをおすすめいたします。

治療を続けても、完治せずに後遺症が残ってしまった場合には、後遺障害を申請することになりますが、そこでも、申請の方法や、申請結果に対して妥当な後遺障害等級がついたのかという判断をご自分でするというのは難しいかと思います。

妥当な結果であるか否かの判断、妥当でないならば不服申し立てをして妥当な結果が得られそうであるかの正確な判断は、後遺障害申請について、知識、経験、ノウハウがある弁護士にしか適格な判断やアドバイスができません。

万が一後遺症が残ってしまったという方は、弁護士にご相談されることをおすすめいたします。

加害者が存在する場合には、加害者に対して損害賠償請求をすることもできます。

この際に、いくら請求できるのか、請求したあとの示談交渉や、示談がうまくいかなかった場合に訴訟提起など、このような交渉や手続きに慣れていない方ではうまく対応できないと思います。

加害者がいる場合にも、一度弁護士まで相談されることをおすすめいたします。

使用者に安全配慮義務があるかどうか、使用者に安全配慮義務が認められそうな場合に、いくら損害賠償を請求して、どのような示談交渉をすればよいのか、示談交渉がうまくいかなかった場合には、訴訟をする必要があります。

この際も、的確な判断や処理ができるのは、弁護士だけです。

労災の申請や請求に関しては、注意することもありますので、まずは労災に詳しい弁護士までご相談されることをおすすめいたします。

労災保険給付の申請をしたにもかかわらず、それが認められなかった場合、どのような対応が考えられるでしょうか。

そのような場合、行政機関に対して不服申立てをすることができます。

また、裁判所に対する不服申立てもできます。

以下、簡単にご説明いたします。

労災保険給付の請求に対し、労働基準監督署長(以下、「労基署長」といいます)が支給又は不支給の決定をします。

その決定に不服がある場合に、被災労働者又は遺族(以下、「被災労働者等」といいます)は、労働保険審査官に対して、審査請求の申立てを行うことができます。

審査請求は、原則として処分があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内に文書又は口頭で行う必要があります。

審査請求は、原則として、労働保険審査官に直接するのが原則ですが、審査請求人の住所または居所を所轄する労基署長又は原処分をした労基署長を経由して申し立てることも可能です。

①原処分を受けた者

②行方不明となっている遺族(補償)給付受給権者の財産管理人

③原処分を受けた者(遺族(補償)給付の不支給決定を受けた者を除く)が審査請求前に死亡した場合の相続人

①事業主

②第三者行為災害の加害者

③療養の給付としての医療費の査定に不服のある指定医療機関

審査請求に対して審査決定がなされ、その決定について納得がいかない場合には、労働保険審査会に対して、再審査請求の申立てをすることができます。

再審査請求の場合は、口頭ではすることができず、必ず文書で行う必要があります。

期間は、労働保険審査官の審査決定を受けた日の翌日から起算して2か月以内に行う必要があります。

労働保険審査会に直接行うほか、再審査請求人の住所または居所を所轄する労基署長又は原処分をした労基署長を経由して申し立てることも可能ですし、決定をした審査官を経由して行うこともできます。

審査官が、審査請求書の受理から3か月以内に決定を行わない場合にも再審査請求が可能です。

労災保険審査官がおこなった決定後6か月以内、審査請求をして3か月を経過しても決定がない場合、または、労働保険審査会がおこなった採決後6か月以内に、取消訴訟(裁判所に対する不服申立て)を提起できます。

労災によって賄われる主な項目は、治療費にあたる療養(補償)給付、仕事を休んだ場合には休業(補償)給付、後遺障害等級が認定された場合には障害(補償)給付や遺族(補償)給付、被災者が亡くなっている場合には葬祭料・葬祭給付などが支給されます。

しかし、精神的及び肉体的苦痛を慰謝する賠償にあたる慰謝料については、労災保険給付では賄われません。

労災の休業(補償)給付は、休業4日目から、休業1日につき給付基礎日額の60%相当額の保険給付しか受けることができません。

残りの40%相当額や休業1~3日目についての賠償を受けるためには、事業主に請求したり、通勤災害などの場合は、加害者などに請求していくことになります。

また、葬儀費用についても、労災保険給付で不足する部分については、損害賠償請求によって賠償してもらえる可能性もあります。

裁判では、被災労働者側が、①業務と災害の因果関係、②契約上の義務違反の事実、③各項目の損害額を主張立証していくことになります。

これに対し、事業主側は、事業主には責任がないことを立証しなければ安全配慮義務違反による損害賠償が認められ、あとは、被災労働者と事業主で過失割合を決めることになります。

事業主に対しては、使用者責任を追及していくこともありますし、通勤災害などの交通事故の場合には、加害者に民法709条を根拠に請求していくことが考えられます。

いずれにせよ、損害賠償義務を負う者の故意または過失を被災労働者側が立証していくことになります。

労災の損害賠償請求をすることにより、労災保険給付では賄われない部分の項目についてしっかりと賠償をしてもらえるかなどを検討するには、専門的な知識が必要です。

特に、被災労働者側の過失の大小によっては、必ずしも損害賠償請求をすればよいという結論にはならない可能性もあります。

損害賠償請求については、消滅時効もありますので、いつまでも迷われていると時効によって、賠償金が支払われなくなる可能性もありますので、十分にお気を付けください。

労災の損害賠償請求をするかどうか迷われている方は、まずは当法人にご相談ください。

労災保険給付を受けるためには、被災した労働者(被災労働者)やその遺族等が所定の保険給付請求書に必要事項を記入して、被災労働者が所属する事業場の所在地を管轄する労働基準監督署長(二次健康診断等給付は、所轄労働局長)に提出する必要があります。

労災保険の請求をするにあたり、請求書の書式は、厚生労働省のホームページよりダウンロードできるようになっております。

(ア) 指定労災病院にて療養(補償)給付を請求する場合

a 業務災害の場合

療養補償給付たる療養の給付請求書(様式第5号)

を使用して、

病院や薬局等を経由して所轄労働基準監督署長宛に提出します。

b 通勤災害の場合

療養補償給付の費用請求書(様式第16号の3)

を使用して、

病院や薬局等を経由して所轄労働基準監督署長宛に提出します。

(イ) 指定労災病院以外で療養を受けて、治療費を立て替えた場合などに請求する場合

a 業務災害の場合

療養補償給付たる療養の給付請求書(様式第7号)

を使用して、

所轄労働基準監督署長宛に提出します。

b 通勤災害の場合

療養補償給付の費用請求書(様式第16号の5)

を使用して、

所轄労働基準監督署長宛に提出します。

(ウ)会社(事業主)が協力してくれない場合

各給付請求書には、会社が証明する欄があるのですが、会社がこの証明をしてくれなかった場合でも、上申書を添付するなどして申請可能ですのでご安心ください。

(ア) 業務災害の場合

休業補償給付支給請求書(様式第8号)

を使用して、

所轄労働基準監督署長宛に提出します。

(イ) 通勤災害の場合

休業給付支給請求書(様式第16号の6)

を使用して、

所轄労働基準監督署長宛に提出します。

(ア) 障害(補償)給付

障害補償給付支給請求書(様式第10号)

障害給付支給請求書(様式第16号の7)

(イ) 遺族(補償)給付

遺族補償年金支給請求書(様式第12号)※個人番号記入が必要

遺族年金支給請求書(様式第16号の8)※個人番号記入が必要

遺族補償一時金支給請求書(様式第15号)

遺族一時金支給請求書(様式第16号の10)

(ウ) 葬祭料・葬祭給付

葬祭料請求書(様式第16号)

葬祭給付請求書(様式第16号の10)

(エ)介護(補償)給付

介護補償給付・介護給付支給請求書(様式第16号の2の2)

二次健康診断等給付請求書(様式第16号の10の2)

を使用して、

病院または診療所を経由して所轄労働局長宛に提出します。

労災申請書類の提出後は、労働基準監督署による労災事故の調査が行われ、労災と認定されれば、労災保険金が給付されることとなります。

なお、労災申請には、短いと2年という時効がありますので、申請をお考えの方は注意が必要です。

勤務中や通勤中に事故に遭い、労災保険の申請を行うことになったとき、どのように申請するのかよくわからない方も多いかと思います。

労災の申請の流れを簡単にまとめますと、

① 勤務先への報告

② 労働基準監督署への書類の提出

③ 労働基準監督署による調査

④ 労災保険給付の決定

となります。

ここでは、労働災害保険給付金の申請の流れについて、それぞれご説明いたします。

まず、労災(労働災害)が発生したことを勤務先に報告する必要があります。

主に、下記の事項を報告する必要があります。

ア 労災に遭った労働者の氏名

イ 負傷又は発病した日時

ウ 労災の発生状況

エ 傷病の部位と状態

オ 受診した病院とその情報

労災を使用する場合には、健康保険を利用することはできません。

労災を使用する場合の病院は、指定労災病院に限らず、それ以外の病院でも労災を使用でき、治療(療養)費用については、労災保険から支給してもらうことができます。

労災の認定を受けるためには、労働基準監督署へ必要な書類を提出する必要があります。

提出者は、本人もしくは遺族ですが、勤務先が代行してくれる場合も多いです。

まれに、勤務先が労災を使わせてくれないというトラブルに遭われる方もいらっしゃいますが、その際は、速やかに労基署へご相談ください。

提出書類については、業務災害か通勤災害か否かによって、異なりますので、詳細は、労働基準監督署に電話で問い合わせてみたり、厚生労働省のホームページからご確認ください。

勤務先を管轄する労働基準監督署宛に提出してください。

本店、支店がある会社であっても、本店ではなく、被災労働者が勤務する支店を管轄する労働基準監督署へ提出することになります。

よく分からない場合には、労働基準監督署へ電話で問い合わせてみると確実です。

労働基準監督署が、書類の提出を受けたあとは、労基署の職員が調査をします。

被災労働者や勤務先へ聴き取り調査が行われることになりますので、速やかに対応してください。

調査に基づいて、労災に当たるか否かを最終的に決定するのは、労働基準監督署の署長が判断します。

この判断に不服がある場合には、審査請求をすることができます。

労災の申請をしてしっかり補償を受けるため、また、会社に対して損害賠償の請求を行うためには何が必要でしょうか。

それは、「証拠の収集・確保」です。

事故に遭って、怪我をしてしまい、重い症状が残ってしまったのであれば、きちんと医師に症状を伝えて診断書やカルテを作成してもらわなければなりません。

事故の怪我でどんなに辛い思いをしても、しっかりとその症状を医師に伝えて、記録に残しておいてもらわないと、後からその症状を訴えても労働災害と関係のある症状だと認められない可能性があります。

また、労働災害の原因が会社の監督状況や教育、安全に関する設備を備えていなかったことにあるのであれば、その事故当時の状況を何かしら客観的な証拠として形に残していないと、後から会社に対して責任を追及できなくなってしまう可能性があります。

証拠の収集・確保といっても、具体的に何をすればいいのか分からないのが普通です。

収集・確保すべき証拠は、それぞれの労働災害の状況、内容、性質によって異なりますし、証拠を集める方法も一つに限られるわけではありません。

そこで、まずは労災に詳しい弁護士に相談して、どのように証拠の収集・確保をするべきかを確認することが大切です。

特に会社の責任にかかわる証拠などは、すぐに会社が処分したり、環境を変えて分からないようにしてしまったりする可能性がないわけではありません。

そうなる前に、早期に証拠を確保しておくためには、できる限り労働災害に遭ってから早いタイミングで弁護士へ相談するのが望ましいといえます。

労災事故に遭い、怪我をしてしまった方や、事故で亡くなられてしまった方のご家族の方は、当法人までご相談ください。

しっかりとした労災の給付を受け、会社に対して損害賠償請求をしていくにあたっては、証拠の収集・確保や手続きに則った申請などが欠かせません。

当法人では、労災チームの弁護士がご相談に乗らせていただきます。

東京で労災事故に遭いお困りの方は、まずはご連絡ください。

業務中に工場の機械に巻き込まれた、ガラスが割れたなどで、ケガをしてしまうことがあります。

そうした業務中のケガについては、「労働災害」の一種として、労災保険から治療費などの補償を受けることができます。

通常ですと、労災保険は会社にケガをしたことを報告すれば給付されます。

ですが、残念ながら、場合によっては会社が労災であることを認めないなど、申請手続きについて協力的ではないということもありえます。

そのような場合には、労働者が労災保険の申請手続きをする必要があります。

通常なら会社が代行してくれるものですので、労災保険の申請手続きについてよく知らないという方は多いかと思います。

労災保険に対してどのような申請を行うかということによって、保険金額は異なる場合があります。

ケガをした状況やケガの状態等をうまく伝えられていないような場合、適切な補償が受けられないということも珍しくはありません。

また、そのケガが大きなもので、後遺症が残ってしまったような場合には、障害等級を認定されることがあります。

それについても、適切に申請を行わないと適正な等級がつかず、本来受けられるはずだった補償か受けられないということもありえます。

労災に対し適切な補償を受けるためにも、労災の申請に関することは弁護士にご相談ください。

当法人では、労災に関するご相談を承っております。

弁護士が労働災害保険の申請手続き等に関するサポートや、会社側との示談交渉なども行わせていただいております。

東京駅の近くに事務所がありますので、東京やその周辺で労働災害に遭い、ケガをされた方は、当事務所にご相談ください。